第96回国家試験必修問題解説

【問題1】 わが国の平成20年(2008年)の老年人口(65歳以上)の構成割合に最も近いのはどれか。

正解 2

老年人口(65歳以上人口)の構成割合は基本的な数値の一つである。

- 17%

- 22%

- 平成20年10月1日現在の老年人口は約2,821万人で、総人口の22.1%にあたる。尚、平成21年10月1日現在の老年人口は約2,900万人で、総人口の22.7%にあたる。

- 27%

- 32%

【問題2】 介護保険制度で居宅サービスの支給限度基準額が最も高いのはどれか。

正解 2

介護保険のサービスを受けた場合、自己負担はかかった費用の1割である。ただし、各サービスに利用については支給限度額が設けられている。

- 要介護1

- 支給限度基準額(1か月)は165,800円である。

- 要介護5

- 支給限度基準額(1か月)は358,300円である。

- 要指導

- 要指導には支給されない。

- 要支援1

- 支給限度基準額(1か月)は49,700円である。

【問題3】 わが国の平成20年(2008年)の死亡総数に対する悪性新生物の割合に最も近いのはどれか。

正解 3

悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の3つの死因合計で、全体の約6割を占めている。

- 10%

- 20%

- 30%

- 「人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、わが国の平成20年(2008年)の死亡総数に対する悪性新生物の死亡割合は30.0%である。尚、心疾患の死亡割合は15.9%、脳血管疾患の死亡割合は11.1%、肺炎の死亡割合は10.1%である。

- 40%

【問題4】 国民健康保険に加入している50歳本人の自己負担割合はどれか。

正解 4

医療保険についての基本的な問題である。

- なし

- 1割

- 2割

- 3割

- 国民健康保険の自己負担割合は、一般被保険者においては本人、被扶養者ともに3割である。

正解 4

看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。(「看護者の倫理綱領」条文4)

- 父権主義

- 医療現場において見られる父権主義(パターナリズム)とは、患者の最善の利益の決定の権利と責任は医師側にあり、医師は自己の専門的判断を行なうべきで、患者はすべて医師に委ねればよい、という考え方であり、医師と患者間の支配関係を指す言葉である。

- 医師の裁量権

- 医師の裁量権とは、医師が自分の意見によって判断し処置することである。

- コンプライアンス

- 医療現場におけるコンプライアンスとは、医師から処方された薬剤を患者が指示に従って服用することである。

- インフォームド・コンセント

- インフォームド・コンセントとは、検査結果、病状判断、治療の内容・目的・効果などについて医療関係者から十分な説明を受けた後、患者側が示された選択肢の中から医療行為を選択・同意することである。

正解 2

マズローの欲求段階についての問題である。

- 名誉の獲得

- 名誉の獲得は、第4段階の自尊の欲求を充足するための行動である。

- 危険の回避

- 危険の回避は、第2段階の安全の欲求を充足するための行動である。

- 社会への貢献

- 社会への貢献は、第3段階の愛と所属の欲求を充足するための行動である。

- 生きがいの追求

- 生きがいの追求は、第5段階の自己実現の欲求を充足するための行動である。

正解 2

妊娠による生理的変化について把握しておく必要がある。

- 12週

- 16週

- 胎盤が完成するのは妊娠14〜16週頃である。

- 20週

- 24週

正解 1

女性ホルモンには、下垂体から分泌されるゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)と、卵胞から分泌される卵胞ホルモン(エストロゲン)、黄体ホルモン(プロゲステロン)がある。

- 卵胞ホルモン

- 卵胞ホルモン(エストロゲン)は、8〜9歳から分泌が始まる。皮下脂肪形成、乳腺の発達、女性生殖器の発育を促進し、初経を発来させる。

- 抗利尿ホルモン

- 水分の再吸収を助ける働きのある抗利尿ホルモンの分泌が減少することで夜尿症が起こる。夜尿症の子供は比較的身長が低く、二次性徴が遅れがちである。

- 副腎皮質ホルモン

- 副腎皮質から分泌されるホルモンは、コレステロールから合成されるステロイドホルモンであり、初経の発来とは直接関係がない。

- 甲状腺刺激ホルモン

- 甲状腺刺激ホルモンが減少し、甲状腺機能低下症(甲状腺ホルモンの分泌量が不十分になる)が起こると、初経が遅れる場合がある。

正解 4

老年期の運動機能、感覚機能の変化について理解しておく必要がある。

- 味覚は敏感になる。

- 味覚は鈍化する。

- 痛みを感じやすくなる。

- 皮膚感覚が低下し、痛みを感じにくくなる。

- 明暗の変化に順応しやすくなる。

- 明暗の変化への順応は鈍くなる。

- 聴力の低下は高音域から始まる。

- 高音域の聴力低下、老人性難聴が生じる。

【問題10】 医療法に規定されている病院とは何人以上の患者を入院させる施設か。

正解 2

「医療法」によって定義されている。

- 10人

- 20人

- 「病院」とは、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。「診療所」とは、患者を入院させるための施設を有しないものまたは19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

- 50人

- 100人

正解 2

フィブリノゲンは血液凝固に関与する蛋白質である。

- ヘモグロビン

- 赤血球の中にある蛋白質で、全身へ酸素を運搬する。

- フィブリノゲン

- フィブリノゲンは、トロンビンによりフィブリン線維に転化され、血球をくるみこんで血餅を形成する。これによって血液が凝固する。

- マクロファージ

- 白血球の一種である単球が分化したもので、細菌やウイルス、死細胞を捕食し消化する。

- エリスロポエチン

- 赤血球の産生を促進する造血ホルモンで、主に腎臓で産生される。

正解 3

腎臓は血液をろ過し、身体の老廃物を尿として排泄する臓器である。

- AST(GOT)

- ASTまたはGOTは、肝臓、心筋、骨格筋に多く存在するアミノ基転移酵素である。特に肝細胞に多く含まれ、肝障害による細胞の変性、壊死によって血液中に流出し、値が上昇する。

- 尿ビリルビン

- ビリルビンとは、赤血球の崩壊により遊離したヘモグロビンからつくられる胆汁色素である。間接ビリルビンは肝臓で直接ビリルビンとなり、胆汁として腸内に排泄される。しかし、肝障害や胆道の閉塞などで胆汁の流れが妨げられると、ビリルビンが血液中に増え、腎臓から尿に排泄される。

- 尿素窒素(BUN)

- BUNは血中の尿素に含まれる窒素分である。尿素は蛋白質の終末代謝産物であり、肝臓で合成され、腎臓から排泄される。BUN値はクレアチニン値とともに腎機能、特に糸球体ろ過量の指標となり、高値の場合は腎機能障害の程度が分かる。

- 血清アミラーゼ

- アミラーゼとは、膵液や唾液に含まれる消化酵素である。膵臓に障害が起こると、血清や尿中のアミラーゼが高くなる。

正解 3

脊柱は32〜34個の椎骨から成っている。椎骨の数はしっかりと把握しておく必要がある。。

- 頸椎

- 頸椎は7個である。

- 胸椎

- 胸椎は12個である。

- 腰椎

- 一般的には腰椎は5個である。

- 尾骨

- 個人差があり尾椎3〜5個から成る。

正解 3

正期産の時期をしっかり把握しておく。

- 33週

- 妊娠22週以降37週未満の早期分娩は早期産(早産)という。

- 36週

- 早産ではあるが、34週以降であれば比較的良好である。

- 39週

- 妊娠37週以降42週未満の分娩を正期産という。

- 42週

- 妊娠42週以降の分娩は過期産という。

正解 2

心臓から脳への血液供給が大きく低下し、脳の酸素低下が起こる。これをアダムス・ストークス症候群という。

- 失明

- 徐脈性不整脈により失明が起こることはない。

- 失神

- 心臓から脳への血液供給が低下し、失神やめまいが起こる。

- 失語

- 脳血管障害による高次脳機能障害である。

- 失認

- 脳血管障害による高次脳機能障害である。

正解 2

浮腫とは、細胞外液の主要な成分である水分や塩化ナトリウムが間質に蓄積・貯留した状態をいい、浮腫には栄養障害性浮腫、肝臓性浮腫、心臓性浮腫、腎性浮腫などがある。

- 食欲亢進

- むしろ食欲不振に陥ることが多い。

- 体重増加

- 貯留した水分によって体重が増加する。

- 色素沈着

- 色素沈着は浮腫とは特に関係がない。

- 眼球突出

- 甲状腺機能亢進症や眼窩内の炎症、眼窩腫瘍などにより起こるものである。

正解 2

各ビタミンの作用と欠乏症状を把握しておく。

- ビタミンA

- 視覚、上皮組織の機能を維持する働きがあり、欠乏症状として夜盲症などがある。

- ビタミンB12

- 赤血球の生成に作用するビタミン12や葉酸が不足すると、巨赤芽球貧血(悪性貧血)などが生じる。

- ビタミンD

- カルシウムやリンの吸収を促進する。欠乏症状として骨軟化症、くる病がある。

- ビタミンE

- 抗酸化作用があり、欠乏すると未熟児において溶血性貧血の原因となる。

正解 3

出血性ショックとは、出血により内臓の血流が維持できず、細胞機能が保てなくなる状態である。

- 体温の上昇

- 皮膚は冷たくなる。

- 尿量の増加

- 尿量は減少する。

- 血圧の低下

- 循環血液量が減少し、血圧が低下する。

- 皮膚の紅潮

- 皮膚は蒼白になる。

正解 1

感染を予防する上でも、感染経路の把握はとても重要である。

- 結核

- 結核は、飛沫として空気中に飛散した病原体を呼吸により吸い込むことで感染する。

- 腸チフス

- 汚染された水や食物などの経口摂取により感染し、腹痛や発熱、頭痛などの症状が起こる。

- HIV感染症

- HIVの感染経路は、性的感染、血液感染、母子感染である。

- ウイルス性肝炎

- A型肝炎及びE型肝炎は経口感染する。B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎は血液、性行為、分娩時等に感染する。

正解 4

- 麻疹

- 風疹

- 従来の麻疹・風疹ワクチンを混合したMR混合ワクチンを皮下注射する。定期接種の時期は、1期が生後12〜24か月まで、2期が小学校就学前の1年間、3期が中学1年次の1年間、4期が高校3年次の1年間(3・4期は平成20年4月から5年間の時限措置)である。

- ジフテリア

- ジフテリア・トキソイドを含むDPTワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風混合ワクチン)を皮下注射する。

- 急性灰白髄炎

- 2012年9月1日よりポリオの定期接種は、従来の生ポリオワクチン経口投与から、不活化ポリオワクチン(皮下注射)に切り替わっている。

正解 3

骨髄抑制とは、骨髄の造血能が障害される状態をいう。白血球減少により易感染性が、赤血球減少により貧血が、血小板減少により出血傾向が生じる。

- 麻薬

- 麻薬において一般的な副作用ではない。

- 利尿薬

- 利尿薬において一般的な副作用ではない。

- 抗がん薬

- 抗がん薬の最も一般的な副作用である。

- インスリン製剤

- インスリン製剤において一般的な副作用ではない。

正解 1

毒薬及び劇薬の表示については、「薬事法」の第44条に定められている。

黒地、白枠、白字

黒地、白枠、白字- 毒薬は、直接の容器または直接の被包に、黒地に白枠、白字をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

白地、黒枠、黒字

白地、黒枠、黒字- 色が全て白黒逆である。

黒地、枠なし、白字

黒地、枠なし、白字- 中に白枠が入る。

白地、枠なし、黒字

白地、枠なし、黒字- 黒字に白枠、黒字が正しい。

【問題23】 狭心症発作時の硝酸薬(ニトログリセリン)の適切な使用法はどれか。

正解 2

投与経路の違いについての問題。

- 内服

- 腸管粘膜や肝臓で分解されてしまうので、内服では効果がない。

- 舌下

- 口腔粘膜の毛細血管より速やかに吸収され、直接全身循環に入るので、狭心症発作時に適している。

- 皮膚貼用

- 経皮投与の場合は皮膚刺激を避けるため貼布し、場所は毎回変える。ただし、効果発現時間が遅いので、発作時には適していない。

- 筋肉内注射

- 注射の場合は、効果発現が迅速である静脈内注射で投与する。

正解 4

JCS(ジャパン・コーマ・スケール、3-3-9度方式)とともに意識レベルの指標として用いられている。

- クレペリンテスト

- 継続的に足し算を行うという精神的緊張状態の中でどれだけ正確に仕事をこなせるかを調べる検査であり、情緒の安定や仕事にかかる時の態度、適応力などを判断する。

- ブレーデンスケール

- 褥瘡発生の予測方法である。

- ロールシャッハテスト

- 左右対称のインクの染みが何に見えるかを問う心理検査である。

- グラスゴー・コーマ・スケール

- 開眼、発語、運動機能の3項目をそれぞれに評価して、意識障害の重症度を表すものである。

【問題25】 呼吸のパターンでチェーン・ストークス呼吸はどれか。

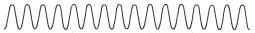

正解 4

低換気(無換気)と過換気が周期的に出現する呼吸である。ビオー呼吸との違いに注意する。

- 正常な呼吸パターンである。

- 頻呼吸(呼吸数24回/分以上)である。

- ビオー呼吸である。無呼吸と頻呼吸が不規則に繰り返される。チェーン・ストークス呼吸よりも周期が短く、不規則である。

- チェーン・ストークス呼吸である。呼吸中枢の感受性が低下した場合や脳の低酸素状態の際に見られる。

正解 3

ボディメカニクスを活用し、看護者の身体的負担を軽減、動作効率を向上させる。

- 足が揃っていると安定しない。

- 内股の姿勢では安定しない。

- 立位を安定させるために基底面積を広く保つ。

- 少し足をずらすだけでは安定しない。

【問題27】 250mg/5mLと表記された注射薬を200mg与薬するのに必要な薬液量はどれか。

正解 4

簡単な計算問題である。

- 1mL

- 2mL

- 3mL

- 4mL

- 50mg/1mLなので、200mgでは4mLである。

【問題28】 スタンダードプリコーションで予防するのはどれか。

正解 3

スタンダードプリコーション(標準予防策)は、1996年に米国疾患管理予防センターにより提唱された院内感染予防の概念である。

- 誤薬

- 患者誤認

- 院内感染

- 感染予防の基本は、手洗い、手袋・マスク・ガウン等の使用、リネン・医療器具や周辺環境への対策である。

- 転倒・転落

【問題29】 膀胱留置カテーテルの固定用バルーンに入れるのはどれか。

正解 3

無菌操作で扱う必要があり、バルーン破裂等の危険性も考慮する。

- 水道水

- 膀胱留置カテーテルは無菌操作で扱う必要があり、適切ではない。

- エタノール

- バルーンを損傷させる可能性がある。

- 滅菌蒸留水

- 固定用バルーンには滅菌蒸留水を用いる。

- 滅菌グリセリン

- カテーテル抜去時に抜けなくなる可能性がある。

正解 4

一次救命処置は、一般の人でも行える処置をいう。医療器具や薬剤等を用いて心肺蘇生を行うものは二次救命処置である。

- 気管挿管

- 酸素吸入

- 静脈路の確保

- 心臓マッサージ

- 気道確保、人工呼吸、循環確保(心臓マッサージ)、除細動は一次救命処置である。